Какую температуры выдерживает бриллиант

Температура плавления алмаза — это одна из характеристик драгоценности, которая до сих пор не изучена в полном объеме. Камень имеет уникальные свойства, которые ценятся не только в ювелирном деле, но и в промышленности. И температура плавления не стала исключением из правил.

Некоторые минералоги и исследователи объясняют такие странные характеристики алмаза его космическим происхождением. То есть, предполагают, что материал попал на планету после падения большого количества метеоритов и остался в недрах земли.

Базовые характеристики алмаза

В качестве примера можно привести то, что алмаз обладает наивысшей твердостью по шкале Мооса, при этом камень хрупкий. Вещество является диэлектриком и изолятором. Алмаз обладает самой прочной упаковкой, то есть кристаллической решеткой. Структура состоит из одного атома углерода, который в природе является горючим и имеет аллотропные модификации. Самой известной формой элемента, помимо алмаза, является графит.

Ученые неоднократно проводили опыты, а также эксперименты, которые были связаны с модификациями углерода. В частности, во время плавления хотели добиться и посмотреть, не будет ли перехода алмаза в графит и наоборот. Одними из последних исследователей, которые занимались вопросом плавления, была группа физиков из университета в Калифорнии. Опыт проводился в 2010 году, и целью ученых был перевод алмаза в жидкое состояние.

Температура плавления алмаза

Сложность заключалась в том, что с повышением температуры вещество превращается в графит. Поэтому, вместе с температурой, приходилось повышать и давление. Интересно, что в обратную сторону процесс провести нельзя: графит не превращается в алмаз без затравки даже под действием высоких температур.

Показатель плавления вещества

Если верить уже проведенным исследованиям, то показатели плавления алмаза находятся на таком уровне:

С доступом кислорода вещество сгорает при температуре 850-1000 градусов Цельсия. Алмаз горит синим пламенем, после чего исчезает бесследно, превратившись в углекислый газ. В этом убедились ученые из Италии Тарджони и Аверани на собственном опыте. Еще в 1694 году они решили провести эксперимент и соединить два мелких бриллианта в один крупный. Несколько попыток закончилось сгоранием драгоценностей.

- Плавного расплавления добиться очень сложно. Для этого необходимо проводить эксперименты без доступа кислорода и в устройствах с переменой давления.

- Без доступа кислорода горение алмаза происходит при повышении показателей температуры до 1800-2000 градусов Цельсия, и вещество превращается в графит.

- Плавление происходит на уровне 3700-4000 градусов Цельсия, но достичь таких температур в лабораториях получается с большим трудом.

Кривую плавления алмаза построить тяжело, она получается аномальной, учитывается и наличие кислорода в процессе. Сходства и стандартов, как у других веществ, нет. Поэтому показатель неточный и может измениться после очередных экспериментов.

Ученые взяли алмаз небольшого веса, и плавление происходило под действием ударной волны. Волну создавали наносекундные лазерные импульсы. Жидкий алмаз, то есть расплавленный материал, действительно был получен в ходе эксперимента при давлении в 40 миллионов атмосфер.

Но при постепенном повышении давления и температуры до 50 000 по Кельвину на жидкой поверхности алмаза стали появляться твердые частицы. При этом неожиданным открытием стало то, что частицы не тонут в жидкости, а плавают, как кубики льда, напоминая айсберги. Жидкость не меняется и не кипит в процессе дальнейшего нагревания. При понижении давления и сохранении температуры на том же уровне частицы становились больше и склеивались в одно целое. В дальнейшем алмаз постепенно переходил в твердое состояние. Несколько «айсбергов» склеиваются между собой, жидкость не испаряется в процессе.

В обычных условиях на земле такого состояния углерода добиться нельзя. Но исследователи думают, что в недрах таких планет, как Нептун и Уран, углерод содержится именно в таком кипящем состоянии. Там есть целые океаны кипящих алмазов.

Подтверждения или материалов на эту тему нет, но большинство ученых согласно с гипотезой. А также это предположение объясняет странное действие магнитных полей планет. Эти небесные тела являются единственными в Солнечной системе, у кого нет четких географических полюсов, они все время перемещаются. Тщательнее исследовать планеты не получается, поскольку моделирование ситуации на земле или отправление экспедиций к этим планетам — дорогостоящий и трудоемкий процесс.

А вот еще один эксперимент был посвящен превращению алмаза в углекислый газ. Для этого ученые воздействовали на алмаз мощными ультрафиолетовыми лучами, после чего в камне образовывались углубления в месте воздействия. Камень выгорает и переходит в газообразное агрегатное состояние.

Производство лазеров на основе алмазов — изобретение, не имеющее смысла. Такие приборы ломаются и становятся непригодными к использованию. Но, конечно, не стоит переживать о том, можно ли носить камень летом под действием солнца — обычный ультрафиолет не повредит алмазу. Чтоб удалить один микрограмм минерала, нужно выдерживать камень под ультрафиолетом почти 10 миллиардов лет.

Интересен и тот феномен, что во время пайки изделий с бриллиантами в ювелирных магазинах, камень поддается нагреванию и обработке. Часто ювелиры паяют изделия с бриллиантами. Но такие действия могут закончиться помутнением камня, и владельцу придется отдавать его на переогранку. Опасно находиться над горелкой бриллиантам с микротрещинами или другими повреждениями — хрупкий камень рассыплется на части.

Каждый эксперимент внес свой вклад в исследование вещества под названием алмаз. К сожалению, до конца феномен плавления алмаза объяснить не удается. Зато новым ученым есть к чему стремиться, поле для исследований готово и человечество ждет открытий. Характеристика алмаза пригодится в производстве и в искусственном выращивании вещества. А также она поможет в исследовании космоса.

Источник

Химическая формула:

С

Твердость по Моосу:

10

Сингония:

кубическая

Показатель преломления:

2,417—2,419

Двойное лучепреломление:

2,418

Плотность:

3,47—4,55 г/см3

Бриллиант (от франц. brillant — «блестящий») — ограненный природный алмаз, имеющий не менее 17 отполированных граней. Драгоценный камень первой категории, наиболее популярный и самый дорогой из самоцветов. Под бриллиантом обычно принято понимать бесцветный камень «чистой воды». Гораздо чаще, чем бесцветные, встречаются бриллианты различных цветов и оттенков. Камни, имеющие желтоватый или стальной оттенок, оцениваются существенно ниже. Бриллианты же таких цветов, как зеленый, голубой, розовый, красный, оранжевый, лиловый, синий, — часто стоят дороже, чем бесцветные бриллианты самого высокого качества.

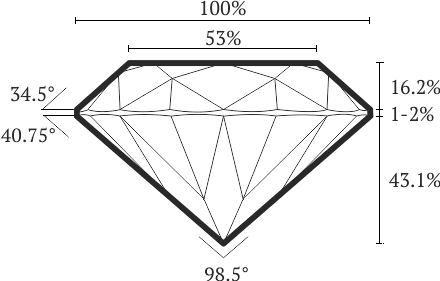

Круглые бриллианты обладают самой яркой игрой из всех форм огранки. При строгом соблюдении пропорций, круглый бриллиант способен отражать практически весь свет, попадающий на него. Классическая круглая бриллиантовая огранка, — это 57-гранная форма, состоящая из «короны» (верх), «рундиста» (самая широкая часть) и «павильона» (низ). Для достижения максимальной игры в круглом бриллианте строго выдерживаются определенные пропорции.

Бриллиант Толковского — бриллиант с пропорциями и углами, математически рассчитанными Толковским в 1919 г. с позиций максимальной отдачи света.

Пропорции «идеального бриллианта» Толковского:

- Общая высота камня — 60% от диаметра;

- Площадка — 53% от диаметра;

- Высота короны — 16,2% от диаметра;

- Угол наклона граней короны — 34,5°;

- Высота павильона — 43,1% от диаметра;

- Угол наклона граней павильона — 40,75°;

- Толщина рундиста — 0,7% от диаметра.

Фантазийные формы огранки подразделяются на две группы: клиньевые, которые по своим пропорциям приближены к круглому бриллианту («маркиз», «груша», «овал», «сердце», «принцесса», «радиант» и т.д.) и ступенчатые («изумрудная», «багет» и т.д.).

Алмаз.

Название происходит от араб. алмас, тур. елмас, которое идет через арабск. из др.-греч. адамас — «несокрушимый».

Алмаз представляет собой кубическую аллотропную форма углерода. При нормальных условиях метастабилен и может существовать неограниченно долго, превращаясь в стабильный в этих условиях графит только при нагревании.

Структура.

Кристаллическая решетка — кубическая гранецентрированная. Атомы углерода в алмазе находятся в состоянии sp3-гибридизации. Каждый атом углерода в структуре алмаза расположен в центре тетраэдра, вершинами которого служат четыре ближайших атома. Именно прочная связь атомов углерода объясняет высокую твердость алмаза.

Физико-механические свойства.

Главные отличительные черты алмаза — высочайшая среди минералов твердость, наиболее высокая теплопроводность среди всех твердых тел, большие показатель преломления и дисперсии. Алмаз является диэлектриком. У алмаза очень низкий коэффициент трения по металлу на воздухе — всего 0,1, что связано с образованием на поверхности кристалла тонких пленок адсорбированного газа, играющих роль своеобразной смазки. Когда такие пленки не образуются, коэффициент трения возрастает и достигает 0,5–0,55. Высокая твердость обусловливает исключительную износостойкость алмаза на истирание.

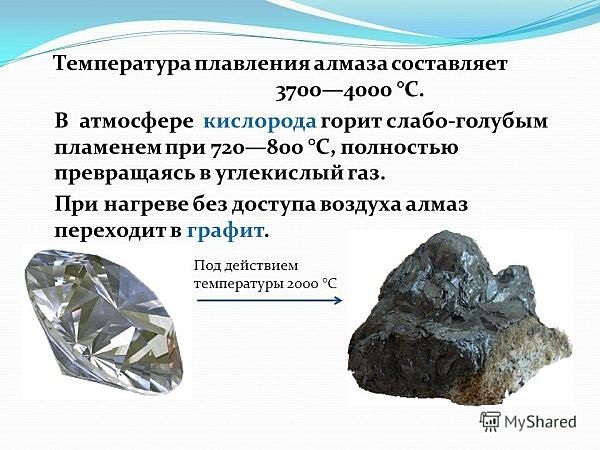

Температура плавления алмаза составляет 3700–4000 °C. На воздухе алмаз сгорает при 850–1000 °C, а в струе чистого кислорода горит слабо-голубым пламенем при 720–800 °C, полностью превращаясь в конечном счете в углекислый газ. При нагреве до 2000 °C без доступа воздуха алмаз переходит в графит за 15–30 минут. Средний показатель преломления бесцветных кристаллов алмаза в жёлтом цвете равен примерно 2,417, а для различных цветов спектра он варьируется от 2,402 (для красного) до 2,465 (для фиолетового). Способность кристаллов разлагать белый свет на отдельные составляющие называется дисперсией. Для алмаза дисперсия равна 0,063.

Одним из важных свойств алмазов является люминесценция. Под действием солнечного света и особенно катодных, ультрафиолетовых и рентгеновских лучей алмазы начинают люминесцировать — светиться различными цветами. Под действием катодного и рентгеновского излучения светятся все разновидности алмазов, а под действием ультрафиолетового — только некоторые. Рентгенолюминесценция широко применяется на практике для извлечения алмазов из породы.

Большой показатель преломления, наряду с высокой прозрачностью и достаточной дисперсией показателя преломления (игра цвета) делает алмаз одним из самых дорогих драгоценных камней (наряду с изумрудом и рубином, которые соперничают с алмазом по цене). Алмаз в естественном виде не считается красивым. Красоту придает алмазу огранка, создающая условия для многократных внутренних отражений.

Нахождение алмазов в природе.

Алмаз — редкий, но вместе с тем довольно широко распространенный минерал. Промышленные месторождения алмазов известны на всех континентах, кроме Антарктиды. Известно несколько видов месторождений алмазов. Уже несколько тысяч лет назад алмазы в промышленных масштабах добывались из россыпных месторождений. Только к концу XIX века, когда впервые были открыты алмазоносные кимберлитовые трубки, стало ясно, что алмазы не образуются в речных отложениях.

О происхождении и возрасте алмазов до сих пор нет точных научных данных. Ученые придерживаются разных гипотез — магматической, мантийной, метеоритной, флюидной, есть даже несколько экзотических теорий. Большинство склоняются к магматической и мантийной теориям, к тому, что атомы углерода под большим давлением (как правило, 50 000 атмосфер) и на большой (примерно 200 км) глубине формируют кубическую кристаллическую решетку — собственно алмаз. Камни выносятся на поверхность вулканической магмой во время формирования так называемых «трубок взрыва».

Возраст алмазов, по данным некоторых исследований, может быть от 100 миллионов до 2,5 миллиардов лет.

Известны метеоритные алмазы, внеземного, возможно — досолнечного, происхождения. Алмазы также образуются при ударном метаморфизме при падении крупных метеоритов, например, в Попигайской астроблеме на севере Сибири.

Промышленные месторождения алмазов связаны с кимберлитовыми и лампроитовыми трубками, приуроченными к древним кратонам. Основные месторождения этого типа известны в Африке, России, Австралии и Канаде.

История добычи алмазов в России.

В России первый алмаз был найден 4 июля 1829 года на Урале в Пермской губернии на Крестовоздвиженском золотом прииске четырнадцатилетним крепостным Павлом Поповым, который нашел кристалл, промывая золото. За полукаратный кристалл Павел получил вольную. Позже он привел ученых, участников экспедиции немецкого ученого Александра Гумбольдта, на то место, где он нашел первый алмаз (сейчас это место называется Алмазный ключик (по одноименному источнику). Но за 28 лет дальнейших поисков был найден только 131 алмаз общим весом в 60 карат.

Первый алмаз в Сибири был найден неподалеку от города Енисейска в ноябре 1897 года на реке Мельничной. Размер алмаза составлял 2/3 карата. Из-за малого размера обнаруженного алмаза, и недостатка финансирования разведка алмазов не велась. Следующий алмаз был обнаружен в Сибири в 1948 году.

Поиск алмазов в России велся почти полтора века, и только в середине 50-х годов были открыты богатейшие коренные месторождения алмазов в Якутии. 21 августа 1954 года геолог Лариса Попугаева открыла первую кимберлитовую трубку за пределами Южной Африки. Ее название было символично — «Зарница». Следующей стала трубка «Мир», что тоже было символично после Великой Отечественной войны. Была открыта трубка «Удачная». Такие открытия послужили началом промышленной добычи алмазов на территории СССР. На данный момент львиная доля добываемых в России алмазов приходится на якутские горнообрабатывающие комбинаты. Кроме того, крупные месторождения алмазов находятся на территории Красновишерского района Пермского края, и в Архангельской области: Ломоносовское месторождение на территории Приморского района и месторождение Верхотина (им. В. Гриба) на территории Мезенского района.

- Россия

- Австралия

- Канада

- Африка

Памятка покупателя.

На что обращать внимание при покупке?

Цвет: Цвета бриллиантов обозначаются буквами в диапазоне от D до Z

Шкала GIA измерения бесцветности бриллианта основана на сравнении исследуемого образца с эталонными камнями в контролируемых специально созданных условиях.

Чистота: Относительное отсутствие включений и затемнений.

Градация чистоты камня базируется на количестве, рельефе и позиции включений, которые могут быть обнаружены при 10-кратном увеличении.

| Clarity grade | FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | I1 | I2 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Value factor | 1.000 | 0.974 | 0.825 | 0.706 | 0.611 | 0.510 | 0.299 | 0.223 | 0.205 | — |

Огранка: Качество огранки влияет на блеск, свечение и преломление света.

Дорогостоящие мастера-огранщики обязательно выдерживают четко выверенные пропорции, симметрию и осуществляют качественную полировку для максимизации яркости, преломляющей способности и игры камня.

Вес: Бриллианты продаются по весу

Один карат соответствует 0,20 граммам. Только один из 1000 бриллиантов весит более чем 1 карат.

| Цвет | Чистота | Справочная цена за 1 карат, $ | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Камень 1 карат | Камень 3 карата | Камень 5 карат | Камень 10 карат | Камень 30 карат | |||

| D Бесцветный | FL | 22568.77 | 67706.31 | 112843.85 | — | — | |

| E Бесцветный | FL | 19392.87 | 58178.60 | 96964.33 | — | — | |

| F Бесцветный | FL | 18440.09 | 55320.28 | 92200.47 | — | — | |

| G Почти бесцветный | FL | 13338.80 | 40016.39 | 66693.99 | — | — | |

| H Почти бесцветный, едва различимый желтый | FL | 10559.88 | 31679.64 | 52799.41 | — | — | |

| I Почти бесцветный, едва различимый желтый | FL | 8277.20 | 24831.60 | 41386.00 | — | — | |

| J Почти бесцветный, едва различимый желтый | FL | 7642.02 | 22926.06 | 38210.10 | — | — | |

| K Едва различимый Желтый | FL | 5815.87 | 17447.62 | 29079.37 | — | — | |

| Z Светлый желтый | FL | 4724.16 | 14172.47 | 23620.79 | — | — | |

| L Едва различимый Желтый | FL | 4605.06 | 13815.18 | 23025.31 | — | — | |

| Y Светлый желтый | FL | 4168.37 | 12505.12 | 20841.87 | — | — | |

| M Едва различимый Желтый | FL | 4088.98 | 12266.93 | 20444.88 | — | — | |

| X Светлый желтый | FL | 4069.13 | 12207.38 | 20345.64 | — | — | |

| S Светлый желтый | FL | 3930.18 | 11790.54 | 19650.91 | — | — | |

| T Светлый желтый | FL | 3930.18 | 11790.54 | 19650.91 | — | — | |

| U Светлый желтый | FL | 3930.18 | 11790.54 | 19650.91 | — | — | |

| V Светлый желтый | FL | 3930.18 | 11790.54 | 19650.91 | — | — | |

| W Светлый желтый | FL | 3930.18 | 11790.54 | 19650.91 | — | — | |

| N Очень светлый Желтый | FL | 3771.39 | 11314.16 | 18856.93 | — | — | |

| O Очень светлый Желтый | FL | 3771.39 | 11314.16 | 18856.93 | — | — | |

| P Очень светлый Желтый | FL | 3771.39 | 11314.16 | 18856.93 | — | — | |

| Q Очень светлый Желтый | FL | 3771.39 | 11314.16 | 18856.93 | — | — | |

| R Очень светлый Желтый | FL | 3771.39 | 11314.16 | 18856.93 | — | — | |

Купить бриллианты:

12.91

гр.

12.25

гр.

19.00

гр.

14.50

гр.

Это всё

No more pages to load

Источник

О том, в какое вещество переходит алмаз при плавлении, ученые спорят до сих пор. С XVI века, момента обнаружения минерала, ведется его активное изучение. Но, до сих пор не разгаданы многие тайны. За более чем 500 лет было проведено множество экспериментов в стремлении ученых разгадать эту загадку. Но большинство свойств камня все еще остаются неизученными. Каждое открытие занимает многие годы. В нашей статье, мы приоткроем для вас одну из завес, за которой скрывается много интересного.

О базовых свойствах

От того, при какой температуре плавится алмаз, зависит возможность его применения и в ювелирной отрасли, и в промышленности. Но характеристика пока не изучена в полном объеме, так как камень имеет уникальные свойства. Его сложно сравнить с чем-либо, из известного миру.

Одно из объяснений столь необычных характеристик минерала – его внеземное происхождение. Есть теория, что алмаз попал на планету из космоса вместе с метеоритами и осел в недрах земли. Другие ученые, объясняют странное поведение камня строением его кристаллической решетки.

Атомы углерода в нем имеют сверхпрочную связь, что обуславливает уже известные свойства алмаза:

- аномальную твердость;

- устойчивость к агрессивной химической среде (щелочи и кислоты);

- хрупкость.

Парадокс алмаза в том, что, с одной стороны, это самый прочный минерал на планете. Но с другой — он очень хрупкий и его легко повредить сильным ударом. Последнее свойство ювелиры используют при огранке.

Интересные свойства, изученные в ходе экспериментов

Алмаз — самый удивительный камень. Его природа и свойства заставляют самых умных людей планеты решать наисложнейшие задачи. Его красота восхищает миллионы. Это один из лучших диэлектриков и изоляторов. В его состав входят только атомы углерода.

Любопытно, что сам углерод – крайне горючее вещество. В природе, он чаще встречается в форме графита. Это натолкнуло ученых на идею преобразования одного вещества в другое. Их интересовало, будет ли в процессе расплавления алмаз переходить в графит и наоборот. Результаты получились неоднозначными.

Выяснилось, что создать из алмаза графит возможно, нагрев кристалл до 2000 градусов и перекрыв доступ кислорода. А вот провести обратную реакцию, не изготавливая затравку, так и не удалось. Об этом вы можете прочитать в статье «Об искусственных алмазах и бриллиантах». Если же камень нагревать не в вакууме, он просто превратится в углерод.

Переход из одного состояния в другое

По температуре и среде в плавильной печи, можно спрогнозировать, в какое состояние перейдет алмаз. Если в колбе присутствует кислород, то камень полностью сгорит при температуре 850-1000 градусов Цельсия. Во время реакции будет выделяться бледно-синее пламя. По окончанию эксперимента, в капсуле останется CO2 – кислород и углерод.

Доказать это удалось еще в 1694 году итальянским ученым, Тарджони и Аверани. Они старались сплавить два небольших бриллианта в один, но только сожгли камни.

Их эксперимент провалился потому, что добиться плавного расплавления алмазов невероятно сложно: необходима капсула без кислорода, с возможностью регулирования давления внутри нее.

То, в какое вещество переходят алмазы, нагретые до 2000-3000 градусов, зависит от окружающей среды. Если перекрыть кислород и создать температуру в 1800-2000 градусов, можно получить графит. Подняв уровень тепла до 3700-4000 градусов в тех же условиях, можно получить расплавленный углерод. Но добиться от лабораторных приборов таких мощностей крайне сложно.

Ход эксперимента и его результаты

Чтобы определить, при какой температуре плавится алмаз, в 2010 году был проведен большой эксперимент. Камень размером в 1/10 карата был помещен в специальную капсулу, где создавались волновые наносекундные импульсы. В печи было достигнуто давление в 10 млн атмосфер и температура 40000 по Кельвину (39726,85 по Цельсию), после чего кристалл перешел в жидкое состояние.

На этом эксперимент не завершился. Ученые продолжили поднимать температуру и давление. Когда жар достиг 50000 Кельвинов (49726,85 Цельсия), алмаз начал затвердевать. Причем, делал это буквально кусками – на поверхности расплавленной массы образовывались твердые кристаллы.

Конструкция напоминала айсберг. Любопытно, что расплавленная масса не кипела и не изменялась, когда ученые продолжили повышать температуру. Но с понижением градусов и при сохранении давления кристаллы становились больше и срастались в один.

Феномены и научные факты

Не только плавление алмаза интересовало ученых. В ходе одного из экспериментов по превращению камня в углекислый газ, произошло интересное открытие. При воздействии на кристалл мощными ультрафиолетовыми лучами в минерале образовалась полость.

Удалось выяснить, что ультрафиолет вредит алмазу. Но у владельцев украшений с бриллиантом это не должно вызывать беспокойства. Пройдут десятки тысяч лет, прежде чем солнечные лучи смогут навредить вашим драгоценностям.

Многие загадки алмаза ученые так и не смогли разгадать. Например, в ювелирных мастерских камень легко поддается нагреванию, обработке и пайке. Правда, если в бриллианте присутствуют трещины, он разлетится на маленькие осколки.

Лава и углеродные кристаллы

Из-за того, что бриллиантовые месторождения находятся в кимберлитовых трубках – месте выхода вулканической породы на поверхность, возникают закономерные опасения. Может ли лава расплавить алмаз? Ответ однозначный – нет.

Дело в том, что температура плавления алмаза свыше 3500 градусов. Да и давление необходимо не шуточное, более 11 гПа. Жар лавы – всего 500-1200 градусов. Простым сравнением приходим к выводу, что потоки лавы могут лишь сжечь минерал, если достигнут 1000 градусов.

Интересно, что в 2013 году алмазы были обнаружены в лаве действующего вулкана. Для ученых это стало очередной загадкой, связанной с минералами. Проведя исследования, они сошлись во мнении, что минерал образовался в результате «шоковой кристаллизации». Ее причиной стал грозовой электрический разряд.

Если вам есть что добавить по теме – пишите комментарии.

Сделайте репост, чтобы и ваши друзья узнали новые интересные факты.

Поставив лайк, вы сделаете нам приятно.

Загрузка…

Источник